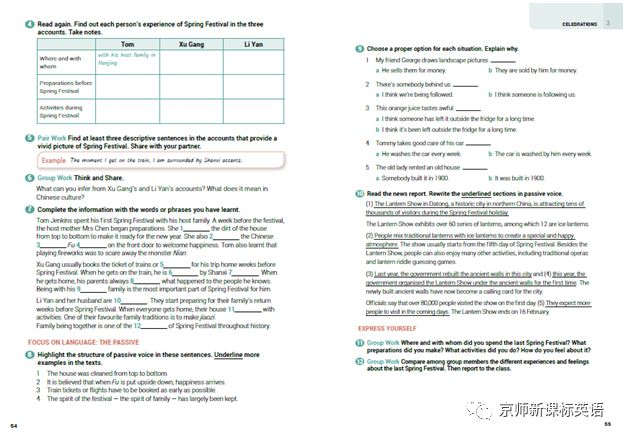

《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)是教材编写和修订的依据。在新课标“人与社会”主题下有一个子话题是“不同民族文化习俗与传统节日”,因此教材保留了原“Celebration”单元,但希望对这个单元进行修订,以更好地落实英语学科核心素养。提到“庆祝”,首先想到的当然是传统节日——春节。因此,本次教材修订时,对中国节日的探讨回归到了最能够体现传统文化的春节。

很多教材都会谈到春节,讲述的方式和角度也有很多。这一次选择怎样的角度呢?可以像原教材介绍其他节日一样,介绍春节的由来、节日的庆祝方式等,也可以从一个外国留学生的视角写他/她观察到的春节庆祝方式。但在讨论过程中,编写组普遍认为谈论春节不应该仅仅是为了学生能够向外国友人介绍春节,还应该从春节的庆祝中思考这个节日背后的意义和传承。

此外,从什么角度切入也是需要考虑的问题。编写组曾考虑过站在一个观察者的视角理性、客观地介绍这个节日,但如果这样写容易变成说教式的文章,很难打动学生。而学科育人价值的实现,需要的是打动学生的心灵,进而推动学生的思考。因此,编写组最后决定采用“舌尖上的中国”的叙述方式,从个人的视角,谈论春节的经历和感受,引发学生对春节的回忆和思考。

那么,问题又来了,选取什么样的人物视角呢?常见的做法是选取外国留学生的视角和学生同龄人的视角。但是,这两种视角都有一定的局限性。前者缺少对春节的深入思考,后者生活经历较少,难以深入。而对春节这样一个节日的认识是随着年龄的增长和生活经历的丰富不断加深的。单纯选择任何一个人的角度进行描述似乎都会受到局限,而且最关键的是没办法反映出“传承”在不同年龄、身份、背景的人身上的体现。讨论后,编写组希望从四个人的角度来写:外国留学生、学生同龄人、外地工作的年轻人、老年人。但写完后,考虑到篇幅的长度和视角的重复性,最后舍弃了同龄人的一篇。

定下年龄特征后,编写组还希望通过这几个人体现出不同地域庆祝春节的不同方式,例如山西春节要吃特定的火锅,北方要吃饺子等。这样做一方面帮助学生丰富对中国不同地域文化的理解,另一方面让学生体验到,虽然庆祝方式不同,但“春节是家庭团聚的节日”这一精髓却是一致的。

大体定位了三个人物的主要身份背景后,就需要开始进行人物对春节认知的定位。首先是留学生。由于他是第一次在中国过春节,对传统文化的了解不多,他对春节的描述应该是一个从旁观者的角度,观察周围的人热热闹闹地过节,体验春节氛围。他看到的是节日的热闹和欢愉,更多注意到的是外在的形式和过程。这样的人物视角可以帮助学生学习如何介绍春节。将这一篇设计为第一篇,是先从春节的庆祝方式入手,更接近学生的已知经验。

Tom Jenkins

a 16-year-old

exchange student

living in Nanjing

接下来的两篇都是从成年人、中国人的视角说春节,他们关注到的就不再是庆祝的形式和过程,而是整个过程中人的心境。为了能写好这两位人物,我们访谈了一些身份、经验相似的人,并从这些人身上找出最能体现他们特点的实例收录到文中。

第二篇是一位外地工作的年轻人,春节对于他来说最重要的就是回家与父母团聚,体验亲情。因此,选取的事件包括早早买票(字里行间:买不到票就回不了家)、挑选礼物(字里行间:对父母的心意)、火车上的乡音(字里行间:对故乡的思念)、父母的“絮叨”(字里行间:享受与父母在一起的时光)、一起吃火锅(字里行间:家人团聚的感受)等,这些细节无不体现着“回家团聚”的期盼与满足。

Xu Gang

a 28-year-old

computer engineer

working in Shanghai

第三篇是一位北方的“奶奶”,她的儿女都在外地工作,不常见面。因此,春节就是期盼着他们回家过年。我们选取的事件包括早早地做春节的准备、琢磨每个人爱吃什么、感受子孙绕膝的热闹(字里行间:虽然“嘈杂”,但更多的是享受那种热闹)、包饺子的乐趣等。对于这位“奶奶”而言,春节就是期盼一家团聚热热闹闹的过节。同时,春节也是对春天和新的一年的美好期盼和祝福。

Li Yan

a 70-year-old

grandmother from

Heilongjiang

后两篇都不是学生的同龄人,也正是因为考虑到与学生人生经验不同、感受不同,所以才选取了一件件小事,从字里行间帮助学生体验到他们的心境和所思所想,从而感受到“春节”这个节日虽然庆祝方式不同,对不同人有不同的意味,但其精髓不变。

为了能使三篇故事串联起来,我们最后采用杂志专栏报道的方式呈现。同时,采用这样的方式也能通过开头和最后一段的文字提示,帮助学生关注春节这个节日背后体现的对“家”和中国传统文化的认识。

我们再来看一看这一课的语言学习是如何整合在语言意义中的。本课主要学习的语法是被动语态。相对于主动语态,被动语态使用的频率要低得多,我们过去学习这一语法的时候常常发现记住语言的形式容易,但却不容易合理、恰当地使用。在这一课中,编写组希望可以引导学生观察语言对于意义表达起到的作用。首先,在被动语态使用的比例上,第一篇要明显多于其他两篇。这是因为第一篇是留学生作为观察者客观地描述他看到的事实,例如。可以让学生通过比较,发现被动语态的这一表意功能。其次,我们也可以挑选一部分主动语态的表述,看看这些表述如果使用被动语态会有什么不同。例如,第二篇中提到:

“…when I get home, my parents will fill me in on what’s been happening…”

如果这一句改为:

“…when I get home, I will be filled in on what’s been happening by my parents…”

是不是会表现得有些“不情愿”呢?比较后可以发现文章使用主动语态,表达了作者愿意听父母讲这些事的态度。通过观察语言对表达意义的作用,学生能够更好地体会语言的功能与使用。